電磁フィーダー

主に、小投入用に用いられます。メンテナンスが悪いと、計量精度に悪影響が出る可能性があります。

点検

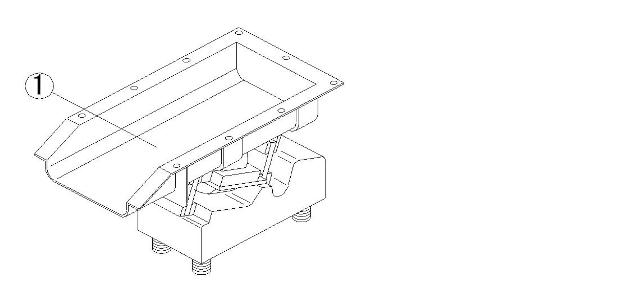

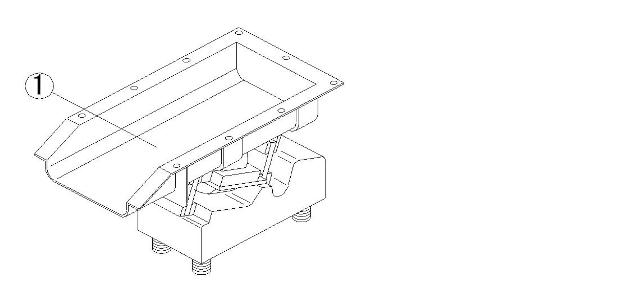

フィーダーのトラフ部分(①)には、よく製品が付着します。(図1)ここに堆積物があると、計量時間や計量精度に影響します。

また、5~6年経過すると、トラフ取付部のステー(下記構造図②の可動フレーム部)に亀裂が発生したり、⑦の板ばねが錆で破損する場合があります。亀裂は⑪のトラフ取付ボルトの穴(可動コアー側)付近からが発生するようです。可動フレームが割れると、固定コアーと可動コアーとの接触音とは異なる、異音を発します。

板ばねが破損すると能力が極端に落ちます。

また、固定コアーと可動コアーとの間に、製品が固着したり粒状の製品が入り込んだりすると、全く振動しなくなる場合があります。

定期的に点検清掃を心がけて下さい。

図1

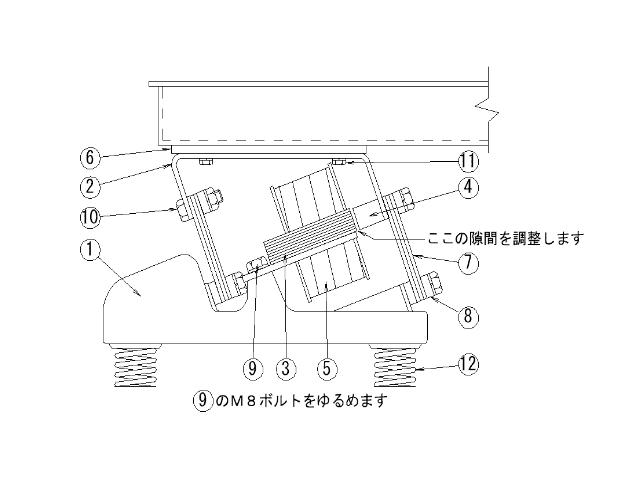

電磁フィーダーの構造

構造図

型式 F-0B

F-01B

F-0B、F-01B標準部品表

| | ① | 固定鋳物 | ⑦ | 板バネ | | ② | 可動フレーム | ⑧ | 板バネ押さえ | | ③ | 固定コアー | ⑨ | 固定コアー取付ボルト | | ④ | 可動コアー | ⑩ | 板バネ締め付けボルト | | ⑤ | コイル | ⑪ | トラフ取付ボルト | | ⑥ | トラフ取付板 | ⑫ | 据置スプリング |

| |

電磁フィーダーコアー間隙の調整

小投入が電磁フィーダータイプの計量機は、電磁フィーダーの振動量により、小投入量が決まります。

電磁フィーダーの振動を強弱させる方法には、2通りの方法があります。

(A)制御盤の小投入量調整つまみを可変して、印可電圧を制御することで、振動を強弱させる。

(B)上記の構造図の、③固定コアーと④可動コアーとの隙間を調整することで、振動を強弱させる

(B)は粗調整、(A)は微調整といった感じになります。

納入試運転時に、A、Bとも調整済みですので、通常の運転時には、再調整を行う必要はありません。

調整は故障などにより、部品交換をした場合に行って下さい。

以下に調整方法を示します。

まず、⑨の固定コアー取付ボルトをゆるめ、固定コアーと可動コアーとの隙間を調整した後、⑨を締付けます。

固定コアーと可動コアーとの隙間は、通常1.9~2.0mmです。

この隙間が広すぎると、コアーが加熱損傷する事がありますので十分注意して下さい。

組み付け後、小投入ボタンにて駆動させ、振動状態を手で確認します。

良好な振動が得られない場合、上記を繰り返して下さい。

正常時の振動がどの程度か検討がつかない場合、固定コアーと可動コアーとの接触による異音が発生する境目を、制御盤の調整用目盛の0~10の間に来るように調整します。

この場合、盤側のつまみは固定コアーと可動コアーとの接触による異音が発生する少し手前で使用します。

つまみ調整時は、振動状態が、ヒステリシス状になります。(異音の発生位置が上げ下げで一致しない現象)

先端ダンパー

電磁フィーダーには、図のように先端ダンパーが装備されている機種もあります。

このような機種では、先端ダンパーも忘れずに点検して下さい。

エアーシリンダーの点検及び調整は、別項「保守一般」の「エアーシリンダー」を参照して下さい。

流量調整ダンパー

塊の大きい製品を計量する場合、このダンパーとトラフ間の隙間に注意して下さい。隙間が小さ過ぎると製品が出てこない場合があります。

能力と精度の関係は、なるべく層を薄くして(ダンパーを閉め気味にして)速く流した方が精度が上がります。その上で能力が足らないようであれば、層を厚くします。(ダンパーを開く)

電磁フィーダー部品図

ここに描かれている部品は先端ダンパー付(オプション)パーツリストです。

別添の「パーツリスト」がある場合、そちらを参照願います。

1.上部バイパス

2.下部バイパス

3.防塵布

4.トラフ蓋

5.トラフ

6.電磁フィーダー

7.固定用駒

8.取り付け台

9.流量調整ダンパー

10.シリンダーブラケット

11.連結棒

12.先端ダンパー用シリンダー

13.スピードコントローラー

14.割ピン

15.ワッシャー

16.ナックルジョイント

17.ピン

18.先端ダンパー主軸

19.先端ダンパー

20.ブッシュ

21.ダンパーブラケット

22.固定金具

定期交換必要部品

電磁フィーダー部から異音がしたり流量が少なくなった場合、電磁フィーダーの板ばねの破損が考え

られます。定期的に点検して下さい。

エアーシリンダーは3年毎程度で交換した方が良いでしょう。

エアーシリンダーの点検及び調整は、別項「保守一般」の「エアーシリンダー」を参照して下さい。

エアーシリンダーの点検及び調整は、別項「保守一般」の「エアーシリンダー」を参照して下さい。